介護保険利用に関しては、ケアハウスによって少々異なるところはあるものの、基本的には専任のヘルパーさんによる介護サービスをメインとするいろいろなサービスが、介護保険利用の対象範囲ということになります。

また、ケアハウスによっては、施設内の福祉用具の利用の際に、介護保険利用が可能となるケースもあります。

ケアハウスとは言っても、近年はかなり豪華な暮らしを完全介護のサービスをつけて送ることができるような施設も増えてきており、軽費老人ホームの中でも、「A型」、「B型」にくらべればはるかに費用が安いところが多いのが、ケアハウスの最大のメリットであるといえます。

また、介護保険利用の範囲も広いというのも非常に魅力的であるといえます。

そういった部分からも、近年ケアハウスの人気が急激に高まっているという傾向が強いです。

ただし、ケアハウスの場合、「軽費老人ホーム」であることには変わりありませんので、誰もが入居することができるということでもないという点については、十分注意しておかなければなりません。

できるだけ事前にそのあたりのチェックをしっかりとしておいたほうが無難です。

目次

ケアハウスと介護保険料

ケアハウスは、非常に手厚い介護・看護をはじめとする福祉サービスを受けることができるということで、近年非常に人気が高まっている軽費老人ホームです。

また、他のタイプの軽費老人ホームにくらべても、入居費用がかなり安いといえるのがケアハウスですから、そのあたりも人気を後押ししているという印象が強いです。

ケアハウスに入居するためには、毎月一定の介護保険料を施設に納める必要がある場合が多いです。

この場合に注意が必要になるのは、ケアハウスに介護保険料を納める際に、入居を希望する方の要介護度によって納める介護保険料が異なってくるという点です。

そして当然、納める介護保険料は入居するケアハウスによっても異なってくることになります。

基本的には、そのケアハウスでどういった介護サービス、看護サービスを受けられるのかというところによっても、納める介護保険料が異なってくることになるわけですが、多くの場合、たとえば「要介護度1」の方の例をとってみると、個人負担が1割という計算で介護保険料を納めることになります。

そして、あとは要介護度によって負担額が変わってくることになります。ちなみに、要介護度1の方の例で言えば、毎月の介護保険料の平均は、だいたい1万7000円ちょっとというところになるかと思われます。

もちろんこれはあくまでも平均額ですので、ケアハウスによっては多少異なるところもあるでしょう。

一般的には、介護保険料も込みで「入居費用」とされるのがケアハウスをはじめとする軽費老人ホームの暗黙のルールになっていますが、中には、介護保険料を除いた額が「入居費用」として説明されるケースもあるようなので、そのあたりのチェックは、事前にある程度しっかりと行っておくようにしてください。

そして、安心して入居の申し込み手続きを行うようにしていただいたほうが後々トラブルが起こりにくいと思います。詳細は、それぞれのケアハウスにお問い合わせください。

介護保険がベースとなるケアハウスの費用は施設によって異なる

老人福祉サービスの料金体系は、介護保険による考え方がベースとなっているので、比較的わかりやすいように感じられるかもしれませんが、意外と施設によって差が生じるというケースは珍しくありません。

ベースとなる介護保険の部分とはまた別に、サービス関連の手数料のような形で徴収されることも少なくありません。というか、すべて介護保険の考え方だけで収めている施設はほとんどないと考えるべきでしょう。

特に、月額費用が大きくなりがちな有料老人ホームやケアハウスなど、いわゆる「特定施設」における費用に関しては、利用する施設ごとにしっかりとチェックしてから、実際に利用するかどうかの最終判断を下すことが大切であるといえます。

まあ、有料老人ホームの場合は、費用にばらつきがあること自体、むしろそれは自然であるという印象を受ける人が多いと思いますが、比較的安価な費用で利用することができるとされるケアハウスでも、そういったことはまま感じることがあると思います。

ケアハウス間で費用の差異が生じているときには、どの部分でそうした差異が出てきているのかというところをしっかりと検証しておく必要があるといえるでしょう。

まずは、利用したいと考えるケアハウスのホームページを閲覧してみてください。毎月の料金設定をはじめ、各種詳細の費用に関する情報が掲載されている場合が多いです。まずはその費用で、納得がいくかどうかの判断をします。

納得いくものであれば、近隣の別のケアハウスの情報を閲覧し、そこで費用に差異が生じているときには、それがいったいどこに由来しているのかというところをしっかりと検証します。

ホームページを見ただけではイマイチわからないというときには、メールや電話でお問い合わせすることもできる施設が多いですから、まあなかなかお金の話は聞きづらいところもあるとは思いますが、しかしお金の話だからこそ重要であると考えるべきではあるでしょう。

ケアハウスと介護保険法

ケアハウスは、介護保険法で「特定施設」と定められた介護施設です。ケアハウスの外にも、いわゆる「有料老人ホーム」も同じく「特定施設」に指定されている施設になります。

この事実に対して、意外の感を覚える人も少なくないと思います。

なぜなら、有料老人ホームの場合、その利用費用がかなり高額になる場合が多いのに対し、ケアハウスの場合には、それなりに手厚い介護・介助サービスを受けることができるにもかかわらず、その費用に関していえば、はっきり言って有料老人ホームとは雲泥の差(安価)だからです。

もちろん、有料老人ホームの場合、ケアハウスよりもずっと優れたサービスを提供してくれるという部分は確かにあります。

とはいえ、その費用に関しては少々乖離が大きすぎるのではないかという印象も否めません。同じ「介護保険法で定められた特定施設」であるにもかかわらず、なぜこんなに差が開いてしまうのでしょうか?

実は、そこには、設立に関する許認可の方式に違いがあるからです。要するに、有料老人ホームの場合、設立に関する許認可は一切必要なく、基本的には誰でも設立することができる施設になります。

そのため、一般の有料老人ホームの場合、民間企業がその経営母体であるというケースが多くなります。

これに他紙、ケアハウスの場合は、設立に関する許認可が必要になります。ケアハウスを設立することができるのは、「社会福祉法人」もしくは「自治体」だけです。

そのため、ケアハウスには国や自治体からの補助金が入ることになります。この部分で、有料老人ホームとは開きが生じると考えられます。

ですから、ケアハウスというのは、どちらかといえば、「特別養護老人ホーム(特養)」に近いイメージでとらえることもできます。

いずれにしても、それぞれの施設の利用の際に生じる「費用の差」の部分に関しては、「介護保険法」とは直接無関係な部分であるということが、間違いなくいえるのです。

介護保険制度適用されるケアハウスの負担限度額

いわゆる「ケアハウス」などをはじめとする特定施設など、介護保険制度が適用される施設を「介護保険施設」と呼ぶことが多いですが、介護保険施設では、介護関連サービスの全費用の1割を負担することで、そのサービスを利用することができるというシステムになっています。

ただ、介護保険施設内のサービスに含まれないのが、「食費」と「居住費」になります。これらは実費で全額負担となるのが一般的です。

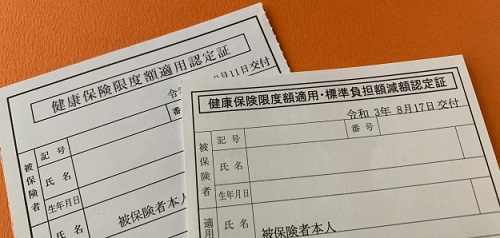

しかしながら、「介護保険負担限度額の認定」を受けることで、減免の措置を受けることができる場合があります。

これは、介護保険施設をご利用になるお年寄りのご家族の世帯の所得によって、4段階の認定を受けることになります。

では、今回はこの「介護保険負担限度額の認定」をどのような条件で受けることになるのかということについてお話したいと思います。

「第1段階認定」

この認定に相当するのが、「生活保護世帯」、「境界層該当世帯」、「市町村民税非課税世帯でなおかつ老齢福祉年金の受給者」という条件になります。

「第2段階認定」

市町村民税非課税の世帯で、「合計所得金額+課税年金収入額が年額80万円以下 (年金収入のみの場合は年額80万円以下)」、もしくはその境界層世帯ということになります。

「第3段階認定」

市町村民税非課税の世帯で、「利用者負担第2段階に該当しない人 (年金収入のみの場合は年額80万円超で、市町村民税世帯非課税の方)」か、もしくはその境界層世帯、あるいは「市町村民税課税世帯の特例減額措置が適用される人」ということになります。

「第4段階認定」

「第1・第2・第3段階に非該当 (市町村民税本人非課税、本人課税等)」という条件になります。

以上のように、意外と多くの人が「介護保険負担限度額の認定」を受けるための基準をクリアするのではないか、という気も正直しますので、このあたりの確認は一度しておいたほうがよいでしょう。

介護保険によるケアハウスの福祉用具

ケアハウスをはじめとして、「特定施設入居者生活介護サービス」を提供している事業所では、介護保険の適用を受けることができるのが一般的です。

しかし、一部の福祉用具に関しては、その対象外になってしまうというケースも珍しくありません。

介護保険の適用は、福祉用具に対して適用されるという認識ではなく、事業所単位で包括的に適用されるというイメージが強く、となると、保険適用外の福祉用具を購入する場合には、あくまでも事業所が単独で用具を購入することになります。

とすると、事業所側としては、その費用を実費で福祉用具のレンタル料を徴収したいという方向性で話をすすめてしまう場合もあるようです。

しかし、これについては正直好ましくない判断であるといえます。なぜなら、施設の利用者は、介護保険の適用を受けて、施設ならびに施設内の福祉用具を受けることができるからです。

そもそも福祉用具というのは、ケアハウスなど、「特定施設入居者生活介護サービスを提供している事業所」で購入する場合には保険の適用外になり、逆に、個人契約で購入する場合には、介護保険が適用されるという、少々イレギュラーな決まりになっています。

これは、施設で介護保険を適用してしまうと、その施設の規模によって福祉用具購入費に大きな格差が生じてしまうことになるからです。

ですから、ケアハウスなどの事業所に対しては、「事業所に対して包括的に介護保険を適用する」という制度になっているのです。

ですから、介護施設が福祉用具を購入する際には、基本的には施設利用者(保険者)に対して用具を無料貸与することを前提において話を進めていかなければならないと考えるべきです。

もちろん、これはあくまでも「推奨」というレベルの話であり、介護保険法でこのあたりの部分までは明言されてはいないですから、このあたりの最終的な判断は、あくまでも施設が下すということになります。このあたりは、判断がとても難しいところです。

介護保険利用のケアハウスで住所地特例とは?

いわゆる「介護保険施設」を利用する場合には、基本的には「自宅と同じ地方自治体の施設を利用する」といった、暗黙のルールがあると考えられています。

しかし、これは明確に法で定められたルールではなく、どちらかと言えば、「推奨されるルール」というイメージが強く、越境で施設を利用するケースも珍しくありません。

やはり、隣の自治体の施設を利用したほうが距離的に近いとか、あるいは、ケアハウスなどのように月額費用が大きくなる施設の場合には、越境してできるだけ費用が安いケアハウスに入居するといった考え方も成り立ちます。

このように、社会保険制度で定められた権利を行使する際に、被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設等に入所等をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置を、「住所地特例」と呼びます。

この特例措置は、先にも触れたとおり、施設利用者にとってのメリットと、各自治体にとってのメリットとを考慮に入れて検討される措置になります。

では、今度は、このような措置をとることによって、各自治体にとってどのようなメリットが生まれるかというと、これはやはり、「自治体間の福祉支出の格差の是正」というところにメリットがあります。

やはり、福祉施設が多い自治体の場合、これに関する補助金をはじめとした支出が大きくなってしまうということから、これをできるだけ軽減する意味合いで、住所地特例が採用されることが多くなります。

もちろんこの「住所地特例」は、介護保険施設以外の社会保険施設でも適用されることがあります。

たとえば病院などもこのシステムの対象となるわけですが、これは、国民健康保険制度や後期高齢者医療保険制度の範囲で適用された住所地特例という解釈になります。

とはいっても、やはり近年では、ケアハウスなどの介護保険施設に対して適用されることが多いのが、住所地特例であるということになります。

介護保険の独居加算ついて

最近「独居加算」に関する解釈の仕方が難しいという声が上がっています。

介護報酬に関しては、かなり専門的な知識が必要となるため、このあたりはかなり煩雑な解釈が必要になることが多いですが、特に「独居加算(正しくは、『独居高齢者加算』)」に関しては、その対象となるお年寄りにかかわる住環境が非常に多様であるため、通常の介護報酬の適用の考え方以上に、解釈が難しくなるとされています。

一般的に、独居加算が認められないケースは、「独居(ひとり暮らし)していないお年寄り」ということが、当然大前提となるわけですが、では、ここでいう「独居」の定義はどう解釈されるべきなのかというところについても少々難しい解釈が必要になってきます。

ある住宅にお年寄りがたったひとりで住んでいる場合であっても、介護保険上の「独居」と認められないケースもあります。

たとえば、ある住宅に「ひとりで暮らしている」という環境のお年寄りがいても、その同じ敷地内や、近隣敷地内にご家族が別居しているというケースでは、このお年寄りは「独居」ということにはならず、したがって、独居加算の対象にはなりません。

さらに、有料老人ホームやケアハウスをご利用になっているお年寄りのうち、その施設管理者がそのお年寄りの状況を定期的に報告できる環境にある場合にも、そのお年寄りは「独居」として解釈されないことになります。

こういった場合には、独居加算は一切認められません。他にも、「養護老人ホーム」や「修道院生活者」、さらには「ショートステイ利用者」の場合は「独居」と解釈されず、これらに関しても独居加算の対象にはなりません。

ただし、たとえば上記の例において、「近隣敷地内に家族が別居している場合は独居とみなされない」と述べましたが、この「近隣敷地」というのがどの程度の範囲を指すのかということについては明記されていないようなので、このあたりの整備・精査がさらに必要となってくるといえます。